(openPR) Im Juni 2006 startete an der Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen in Groß Lüsewitz ein Forschungsprojekt, welches die Potenziale von Sorghumhirse und Sudangras für die Biomasseproduktion ausloten soll. Die ersten nun vorliegenden Ergebnisse sind vielversprechend.

Die energetische Nutzung von Biomasse, z.B. in Biogasanlagen, wird in der deutschen Landwirtschaft mittelfristig stark an Bedeutung gewinnen. Dominierender Biomasselieferant ist momentan der Mais, der als Hauptfruchtart angebaut wird. Für leichte, trockenere Standorte steht mit dem Roggen eine anspruchslose Alternative zum Mais bei der Biomasseproduktion zur Verfügung. In neuen Fruchtfolgesystemen könnten aber auch Kulturpflanzen eingesetzt werden, die für die mitteleuropäische Pflanzenproduktion bislang noch nicht typisch sind. Eine optimale Ergänzung zum Roggenanbau für die Biomasseproduktion könnten zwei in Deutschland noch unbekannte Nutzpflanzen - Sorghumhirse (Sorghum bicolor) und Sudangras (Sorghum sudanense) – bieten, die dank ihrer Wassereffizienz und schnellen Pflanzenentwicklung in Fruchtfolgen mit Roggen als Zweitfrucht in Frage kommen. An der BAZ in Groß Lüsewitz liegen nun erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts vor, die diese Hoffnung weiter nähren.

Das Forschungsobjekt von Züchtungsforscher Dr. Steffen Roux ist eigentlich der Roggen, eine in Deutschland wohlbekannte Getreidepflanze. Doch seit dem letzten Sommer trifft man ihn auf dem Groß Lüsewitzer Versuchsfeld des öfteren mit Pflanzen an, die entfernt wie Mais aussehen. Es handelt sich um Pflanzen, die in Deutschland noch als Exoten gelten, nämlich um Sorghumhirse und Sudangras. Die äußeren Ähnlichkeit mit Mais ist kein Zufall, sind doch alle drei Pflanzenarten evolutionär miteinander – und übrigens auch mit dem Roggen - verwandt. Aber auch in pflanzenbaulicher Hinsicht gibt es einen Zusammenhang zwischen den exotischen Gräsern und dem Roggen, könnten solche Gräser sich doch als Zweitfrucht nach Roggen für die Biomasseproduktion eignen. Der Roggen hat unter den in Deutschland angebauten kleinkörnigen Getreidearten die zügigste Jugendentwicklung. Weil er so schnell aus den Startlöchern kommt, kann er schon im Juni, wenn die Körner "milchreif" sind, für die Biomasseproduktion geerntet werden. Danach bliebe eigentlich bis zum Herbst noch ausreichend Zeit für eine Folgefrucht, sofern diese schnell genug Biomasse bilden kann. Dazu Roux: "Der Roggen ist wegen seiner Genügsamkeit eine wichtige Fruchtart gerade auf den leichteren Standorten im Nordosten Deutschlands. Er ist vielseitig einsetzbar, nämlich als Brot- und Futtergetreide, für die Bioethanol- und Milchsäureherstellung, und eben auch für die Biomasseerzeugung. Für letztere könnte der Roggen an Attraktivität deutlich hinzugewinnen, wenn es gelänge, den Vorteil seiner frühen Erntereife durch Anbau einer Folgekultur auszuschöpfen. Auch die landwirtschaftliche Fruchtfolge würde durch diese Erweiterung des Anbauspektrums profitieren."

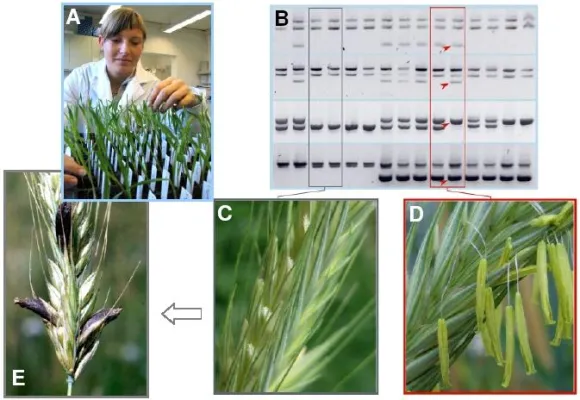

Im Jahr 2006 startete daher ein Forschungsprojekt, welches klären soll, inwieweit die Sorghumhirse und Kreuzungshybriden aus Sorghumhirse und Sudangras als Zweitfrucht nach Roggen unter deutschen Anbaubedingungen geeignet sind. Außerdem soll der Versuch klären, wie sehr sich Sorghum-Herkünfte und –Sorten genetisch in ihrer Fähigkeit zur Biomassebildung unter deutschen Anbaubedingungen voneinander unterscheiden. Daraus lassen sich wertvolle Schlussfolgerungen zum realisierbaren züchterischen Selektionserfolg ziehen.

Der Groß Lüsewitzer Versuch ist Teil eines Verbundprojektes mit deutschen Pflanzenzüchtern. Entsprechende Untersuchungen laufen parallel an sechs weiteren, südlicher gelegenen Standorten in Deutschland, damit Umwelteinflüsse erfasst werden können. Insgesamt werden in Groß Lüsewitz 16 Sorghumhirse- und Sudangrasherkünfte und ihre Kreuzungshybriden miteinander verglichen.

Obwohl die endgültigen Ergebnisse des Forschungsprojekts noch nicht vorliegen, zeigt sich Züchtungsforscher Dr. Roux bereits jetzt von seinen exotischen Prüflingen beeindruckt: "Die Aussaat war am 27. Juni, und trotz starker Sommerhitze und Trockenheit während der ersten vierzig Tage – wir hatten insgesamt nur 10 mm Niederschlag - bildeten sich rasch geschlossene, homogene Bestände. Die Wachstumsraten der Pflanzen waren zum Teil rasant. Heute, rund drei Monate nach Aussaat, ist eine Wuchshöhe von bis zu 2,70 m Höhe erreicht, und die Trockensubstanzgehalte lassen für einige Herkünfte durchaus respektable Biomasse-Erträge erwarten."

Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen

Institut für landwirtschaftliche Kulturen

Rudolf-Schick-Platz 3a

18190 Groß Lüsewitz

Kontakt:

Dir. u. Prof. Dr. habil. Peter Wehling

Tel.: 038209/45200

Fax: 038209/45222

E-mail:

Internet: www.bafz.de

Die Bundesanstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen (BAZ) ist Teil der Ressortforschung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). Sie berät das BMELV und erbringt wissenschaftliche Entscheidungshilfen für die Erfüllung politischer und administrativer Aufgaben im Bereich der Züchtungsforschung, Pflanzenzüchtung und angrenzender Gebiete.